駐車場の相続税を減らすには?評価額の決まり方や有効な節税対策を解説!

土地を駐車場として相続するとき、相続税の評価方法や節税対策を知らないと負担が大きくなる可能性があります。

この記事では駐車場の評価額の決まり方から、経営方法や土地の使い方で相続税を軽減できるポイントまで詳しく解説します。

この記事のまとめ

駐車場の相続税は土地の「路線価」や「倍率方式」に基づいて評価されます。

更地と同様の評価を受けることが多いですが、貸付事業用宅地の特例を活用すれば評価額を最大50%まで減額できるでしょう。

自営駐車場より賃貸駐車場の方が節税になりやすく、舗装状態も評価額に影響します。

相続税対策は3~5年前から準備を開始し、収益性とのバランスを考えることが重要です。

駐車場相続の相続税はこう決まる

駐車場の相続税評価額の決まり方と計算方法

駐車場の相続税は、基本的に土地の「路線価」や「倍率方式」に基づいて評価されます。

都市部などでは路線価方式を使い、路線価(国税庁発表)に土地面積をかけて評価額を算出します。

一方、郊外や地方などでは倍率方式が用いられ、固定資産税評価額に一定倍率をかけて計算されるのが一般的です。

更地と比較した駐車場の相続税の違い

駐車場は更地と同様の評価を受けることが多く、更地と比べて大幅な節税は期待できません。

しかし、土地を貸し駐車場にすることで「貸付事業用宅地の特例」が適用され、評価額を引き下げることが可能です。

そのため、節税を考えるなら土地の活用方法や経営スタイルの検討が必要でしょう。

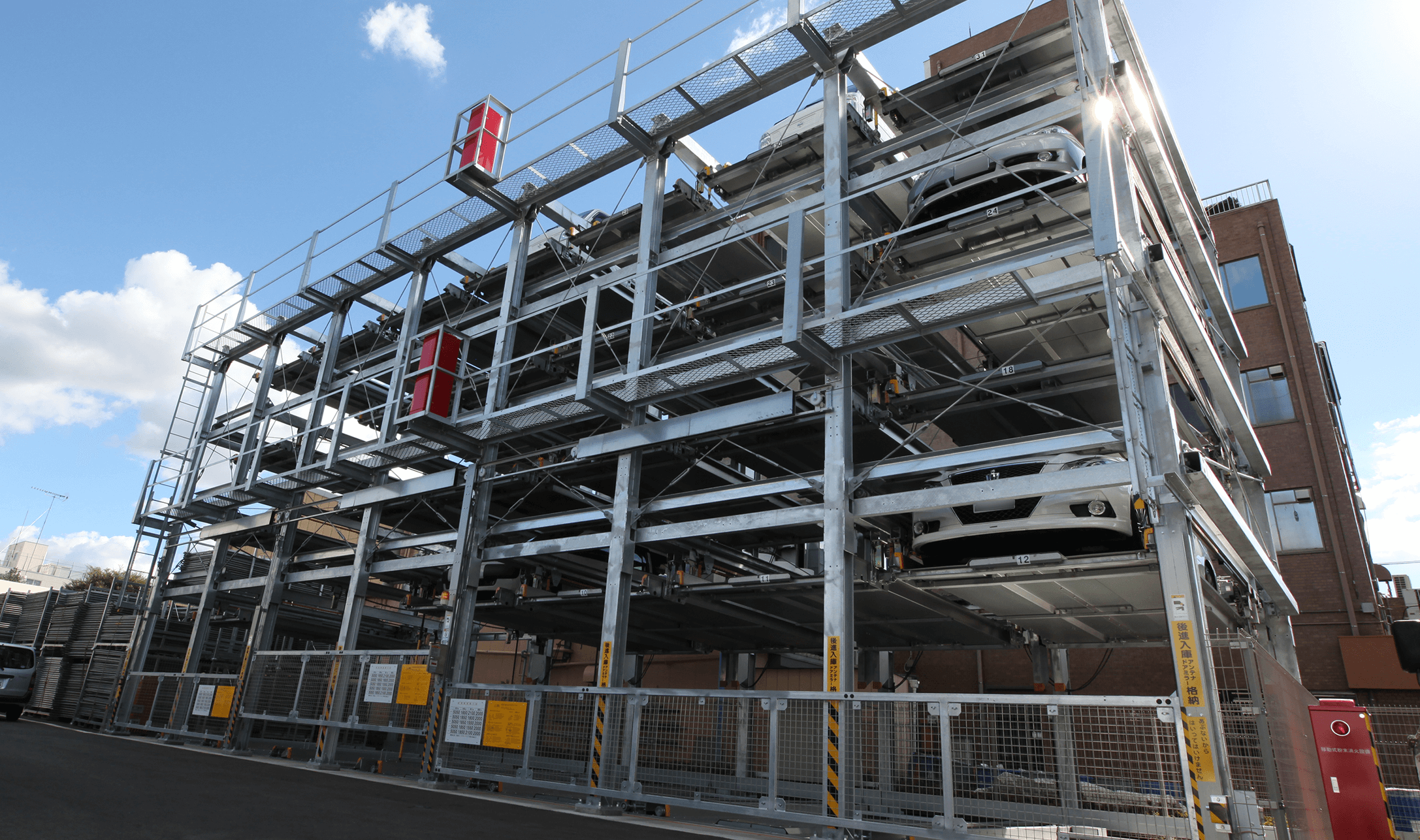

駐車場の種類や経営方法で相続税が変わる

自営駐車場と賃貸駐車場の税額差と評価の違い

駐車場の経営形態によって評価額が異なります。

自営駐車場(自分で運営)は土地そのものが評価対象となり、高めの評価になる傾向です。

一方、賃貸駐車場として運営すると、「貸付事業用宅地の特例」により評価額を一定割合減額できるため、自営駐車場よりも節税につながりやすくなります。

土地の舗装方法(アスファルト・砂利)で評価額が変動する

土地の舗装状態も評価額に影響します。

アスファルト舗装した場合は、舗装部分が償却資産として評価されるため若干評価が高くなります。

一方、砂利や未舗装の青空駐車場では土地自体の評価のみで、償却資産が発生しないため、相続税評価額が比較的抑えられます。

相続税を抑えるために活用したい特例制度

「小規模宅地等の特例」を活用するための条件と注意点

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を一定割合で大幅に減額できる制度です。

自宅用地や事業用地が対象で、駐車場として利用する場合は適用条件が限られるため注意が必要です。

特に自宅と併用の駐車場の場合は、利用形態や面積割合などをしっかり確認しましょう。

「貸付事業用宅地の特例」の適用ポイントとメリット

貸付事業用宅地の特例では、賃貸駐車場として運用している土地の評価額を最大50%まで減額できます。

ただし、相続開始前から一定期間賃貸しているなど、適用条件が定められています。

しっかり事前準備して適用を逃さないようにすることが大切です。

青空駐車場における特例適用と節税のコツ

青空駐車場(未舗装駐車場)は、償却資産がないため評価額を抑えるのに有効です。

さらに貸付事業用宅地の特例を適用できれば、評価額はさらに抑えられます。

節税のためだけに未舗装にすると利用者の利便性や収益性が落ちる可能性があるため、バランスのよい判断が重要です。

相続した土地で駐車場を運営する際の注意点

駐車場経営の収益性と相続税の関係性

相続税を考えるうえでは収益性も重要です。

節税だけを目的に無理な土地活用をすると収益性が下がり、長期的に損をするリスクもあります。

収益性と相続税のバランスをとり、総合的な視点から土地活用を検討するようにしましょう。

相続後の駐車場経営で注意したい税務トラブルと予防法

相続した土地での駐車場経営では、土地の利用区分や特例の適用条件などを誤解しているケースも多く、申告漏れや追徴課税といったトラブルが発生する場合があります。

事前に税務署や専門家に相談し、経営開始時の申告・手続きを正しく行うことがトラブル予防のポイントです。

相続税の負担を軽減するためできること

相続発生前からできる節税の準備とスケジュール

相続税の節税対策は早めの準備が効果的です。

土地の評価額を抑えるため、駐車場として土地活用を開始する場合、事前に特例の適用条件を満たすよう運営計画を立てておきましょう。

相続が発生する3~5年ほど前から準備を開始するとよいでしょう。

専門家に相談する際に押さえるポイント

相続税対策を進めるうえで税理士や不動産の専門家に相談する際は、節税目的や経営目的を明確に伝えることが重要です。

また、相続予定の土地情報や収益予測、運営方針など、具体的な資料を事前に用意することでスムーズかつ効果的な相談が可能になります。

駐車場の相続税に関するよくある質問

Q1. 駐車場の相続税評価額はどのように計算されますか?

駐車場の相続税は、基本的に土地の「路線価」や「倍率方式」に基づいて評価されます。

都市部などでは路線価方式を使い、路線価(国税庁発表)に土地面積をかけて評価額を算出します。

一方、郊外や地方などでは倍率方式が用いられ、固定資産税評価額に一定倍率をかけて計算されるのが一般的です。

Q2. 自営駐車場と賃貸駐車場ではどちらが節税になりますか?

駐車場の経営形態によって評価額が異なります。自営駐車場(自分で運営)は土地そのものが評価対象となり、高めの評価になる傾向です。

一方、賃貸駐車場として運営すると、「貸付事業用宅地の特例」により評価額を一定割合減額できるため、自営駐車場よりも節税につながりやすくなります。

Q3. 貸付事業用宅地の特例はどのくらい減額できますか?

貸付事業用宅地の特例では、賃貸駐車場として運用している土地の評価額を最大50%まで減額できます。

ただし、相続開始前から一定期間賃貸しているなど、適用条件が定められています。しっかり事前準備して適用を逃さないようにすることが大切です。

Q4. 相続税の節税対策はいつから始めるべきですか?

相続税の節税対策は早めの準備が効果的です。

土地の評価額を抑えるため、駐車場として土地活用を開始する場合、事前に特例の適用条件を満たすよう運営計画を立てておきましょう。

相続が発生する3~5年ほど前から準備を開始するとよいでしょう。

まとめ

駐車場の相続税は、土地の利用状況や経営方法によって大きく変わります。

特例を上手に活用すれば評価額を大きく抑えることも可能です。

駐車場経営を検討する際は、土地の評価方法や特例制度、節税対策を理解したうえで、自分の土地や状況に最も適した運用方法を見つけましょう。

アイ・エー・エス_CTAバナー-100.jpg)